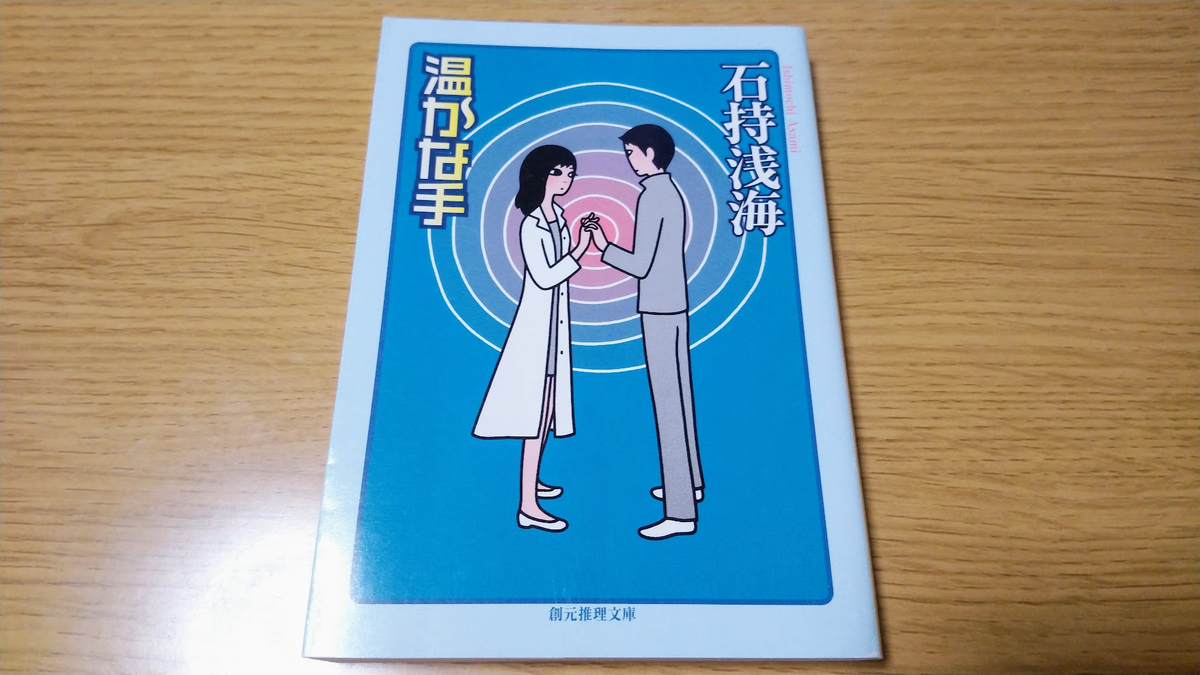

今週の読了本

もしも、脂肪になる余剰エネルギーを吸い取ってくれる生命体がいたら。しかも、食事を作ってくれて、食費も出してくれる。石持浅海 著『温かな手』は、そんな夢のような存在を探偵役に据えることで本格ミステリのお約束に挑戦した連作短編集。

大学に勤務する研究員・畑寛子の同居人・ギンちゃんは、男性会社員に擬態した謎の生命体。彼の種族は人間に手を触れることで生命エネルギーを吸い取ることができ、それを食事の代わりとしている。

ただし、生命エネルギーのおいしさはその人間の性質や心身の健康状態に影響されるため、宿主に選ばれるのは生来清い魂を持った人間である。ギンちゃんが畑寛子を選んだのは、彼女のエネルギーが「おいしい」からにほかならない。

ギンちゃんについて詮索しないという条件のもとふたりは同居しており、食事と握手でエネルギーを与え合う関係にある(表向きは恋人同士)。エネルギーを吸い取られる瞬間には「温泉に浸かっているような、ストレッチで身体を伸ばしているような」(12頁)気持ち良さがあり、精神を安定させる効果も兼ね備えている。

ギンちゃんの真価は、宿主・畑寛子のピンチに発揮される。彼女が殺人事件に巻き込まれたならば、身近な人が殺されたショックを「吸う」ことで鎮め、彼女の心の平穏のためにたちまち事件を解決してしまうのだ。

人ならざる者であっても、探偵にならざるを得ない。その動機づけに合理的でロジカルな石持作品らしさが表れている。

7編の収録作品のうち、ギンちゃんと畑寛子のコンビが登場するのは「白衣の意匠」「陰樹の森で」「お嬢さんをください事件」の3編。「酬い」「大地を歩む」「子豚を連れて」の3編には、ギンちゃんの妹で女子大生に擬態したムーちゃんとその宿主・北西匠のコンビが登場する。宿主のために事件を解決する点は同じだが、事件を通じて表れる「人間観」は若干異なっており、謎の生命体といえど人間のように性格に差があることが表現されている。最後の1編「温かな手」には両コンビが登場。ギンちゃんたち種族の秘密が明らかになる。

このほか「あとがき」と、著者と同期の作家・東川篤哉による解説「女教師池上冬子による『温かな手』解説」(鯉ヶ窪学園シリーズのスピンオフ風解説)が収録されている。

著者のほかの連作ミステリに比して1編1編が短いため、よりシャープな推理を堪能できる。

ところで、中国の怪異譚に登場する狐はギンちゃん・ムーちゃんに似た性質を持っている。

金持ちの商人から金を巻き上げた芸者に、友だちの狐が仕返しをする話、博打に負けて首をくくろうとした息子を、父親の幽霊が助け金を取り戻す話等々、人間は死ねばすべて鬼となると考えられていた清時代の人間と幽霊と狐をめぐる怪異譚が満載。『聊斎志異』と双璧をなす志怪小説の代表作。

-裏表紙より引用。

最近読了した紀昀 著・前野直彬 訳『中国怪異譚 閲微草堂筆記 下』の「訳者解説」によると、

・中国の狐は「天狐」(人間界の仙人にあたる)になるために修行を積み、神通力の獲得を目指す。

・狐の修行は精気を自分の体内に蓄積し、その量を増やすこと。

・手っ取り早い精気の蓄積法は、性行為によって人間の精気を吸い取ること(絶世の美女に化ける狐が多いのはそのため)。

・狐は何百人もの男性の精気を枯渇させ殺すことで神通力を獲得する。

・ある程度の神通力を持った狐は町へ出て、人間と生活しようとする傾向にある。

・住みついた狐を追い出そうとすると祟りが起こる。

・追い出さなければ、家族の吉凶を予言したり困難なときに助けたりする(そのため平和的に共存するケースも多いが、同居するなら外聞を気にする必要がある)。

細部は異なるが、人間の精気を吸い取る点と、同居によって人間に利益をもたらす点がギンちゃん・ムーちゃんと共通している。

『温かな手』には、ギンちゃんやムーちゃんが犯人のエネルギーを吸い取って虫の息にする描写があり、エネルギーを吸い取ることで相手にダメージを与えられる点も共通している(その先の行為も描かれている)。

では、石持浅海が中国怪異譚の狐に影響を受けて『温かな手』を書いたのかといえば、おそらくそうではない。「あとがき」には以下のようにある。

探偵役は事件に対して冷静である。ワトスン役も事件に対して冷静である。それだけではなく、状況によっては事件の関係者も冷静に事実を思い出して、証言できる。そのような都合のよい設定はあり得るのか。あり得る、と私は思いました。そのひとつの提案が本書です。探偵役のギンちゃんとムーちゃん。ワトスン役の畑寛子と北西匠。彼らはなぜ冷静であり、事件に理性的に立ち向かうことができるのか。そのようなことにちょっとだけ留意して読んでいただけると嬉しいです。

-266頁より引用。

SF的な探偵役の設定は「超人ではないワトスン役がなぜ冷静に事件に対処できるのか」という、ミステリによくあるツッコミに対するひとつの提案として生まれたとのこと。

「あとがき」での言及はないが、人間に擬態した謎の生命体のほうが人間よりも人間界の事件を客観視できることには納得感があり、その意味でも、人ならざる者が探偵役を務める設定はミステリに適っている。

2冊とも面白いので是非。

<了>